楽天カードの種類まとめ!各カードの特徴とお得なポイントとは?

住民税の普通徴収・特別徴収の違いは?それぞれのメリット・デメリットを解説

納税は国民の義務。所得税や住民税は給与から引かれています。しかし、住民税に普通徴収と特別徴収の2種類があることはご存じでしょうか?住民税の基礎知識と節税のコツをわかりやすく紹介します。

住民税の普通徴収と特別徴収の違い

消費税や所得税など、私たちは生活のあらゆる場面で税金を納めています。その税金には国税と地方税があることを意識したことがあるでしょうか。国税は国に納める税金で、所得税や消費税はその一例です。一方で地方税は地方自治体に納められるもので、地方自治体が徴収しています。住民税は地方税のひとつです。

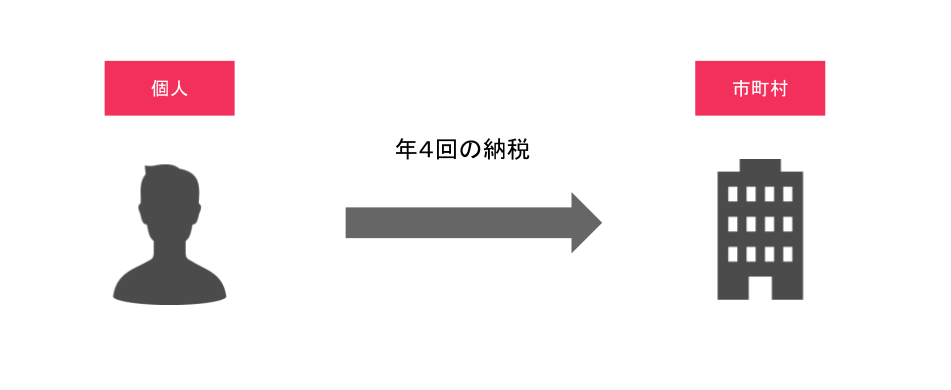

住民税の普通徴収とは、納税者が自ら地方自治体に住民税を納税するもの。とはいえ、会社員で住民税を直接納付した経験がある人はあまりいないでしょう。普通徴収は自営業者やフリーランスの人を対象とした納税方法です。地方自治体が個人に納税通知書を交付して、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて徴収します。

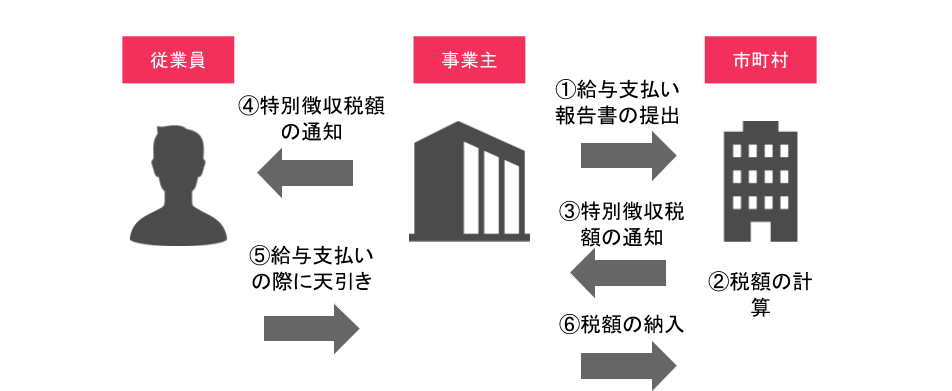

特別徴収とは給与の支払いを受けている人に対して適用される住民税の徴収方法です。所得税に関しては、会社が従業員の給与から所得税を計算して徴収し、本人に代わり納付する源泉徴収という制度で納税しますが、同じように住民税も毎月の給与から差し引いて従業員の代わりに納付します。これが住民税の特別徴収です。従業員は1年分の住民税を12回に分けて納付していることになります。

それぞれのメリット・デメリット

住民税の普通徴収と特別徴収の違いは納税方法の違いによる分類です。住民税は所得税をもとに計算されるため、給与と密接に関係しています。そのため給与支払者が住民税まで支払ってくれる特別徴収は、自治体にとって確実に正確な額の住民税を徴収することができる方法です。会社で計算することになるため経理担当者の事務負担はありますが、納税義務者の立場からすれば特別な手続きが不要で楽な納税方法と言えます。

逆に普通徴収は、地方自治体にとってみれば住民税を滞納されるリスクを抱えてしまう徴収方法です。滞納者には督促をし、それでも支払われなければ、その財産を差し押さえることもできますが、自治体の徴税コストは増大します。

納税者としても、普通徴収の場合は自分ですべて支払うため、それを面倒に感じる人も多いはずです。また3カ月分をまとめて支払うことになる普通徴収は、特別徴収と比べ1回当たりの税額が大きくなり、税金負担が重いような印象を持つかもしれません。同じ年間24万円だとしても毎月2万円ずつ支払うのと、1回に6万円を支払うのでは後者の方が税負担は大きく感じられるでしょう。

普通徴収の場合、地方自治体が交付した納付通知書を使用し納付することになります。最近ではクレジットカードによる支払いが可能な地方自治体も増加したため、住んでいる場所によっては住民税の支払いも手軽になりました。またクレジットカード払いにすることでポイントも貯まります。年間にすると数十万円の支払いになる住民税なのでポイントを無駄なく貯めたいという人にとっては大きなメリットになるでしょう。

この際ですから、楽天カードでの支払いを検討してみるのも良いでしょう。ポイント還元率も1%~最大3%と高いので、お得に感じられると思います。ぜひ詳細をチェックしてみてください。

切り替えることはできるの?

給与所得者は給与明細を見れば、住民税を特別徴収で支払っていることがわかります。給与から控除されているもの中に住民税という項目があるはずです。年度の途中で会社に就職し、普通徴収から特別徴収に切り替えることになった場合は、市区町村役場に「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します。納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えできないため直接納税しなければなりません。

また会社や従業員が一定の条件を満たしている場合、特別徴収から普通徴収への切り替えが認められることがあります。例えば会社が総従業員数2名以下の場合や、従業員が他の会社で特別徴収をしている場合、給与が少なく特別徴収できない場合などです。この場合も申請書を提出して切り替えの手続きを行います。必要な書類や手続きについては各地方自治体のホームページから確認してください。

住民税を節税したい!どんな方法があるの?

支払っている住民税を見て、これを節約できないものかと考えた人もいるかもしれません。住民税を節約する方法として広く利用されているのが、ふるさと納税と医療費控除です。ふるさと納税を利用していろいろな地方自治体に納税することで、それぞれの特産品を受けとることができます。実質負担は2,000円程度でそれ以上の価値があるものが手に入るので住民税を上手に活用する方法と言えるでしょう。

また医療費が多くかさんだ年は医療費控除を申告すると、所得税と共に住民税が安くなることがあります。入院や通院の費用だけなく、医薬品や介護費用も対象になるので確定申告のためにも領収書は保管しておくようにしましょう。

節約、節税するためには普段の生活でどのような税金がどれだけかかっているのかを知ることが最初の1歩となります。上手に節税するためにもどのような制度があるのか、その制度を自分は利用できるのかを調べてみるとよいでしょう。

この記事をチェックした人におすすめの記事 |

|

|

|

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。