楽天カードの種類まとめ!各カードの特徴とお得なポイントとは?

東京にいながら地方の日本酒巡りが楽しめる、都内のお店7選

日本酒マニアのcongiroさんが、東京にいながら地方を巡っているような気分を味わえる日本酒のお店を7つ紹介します。日比谷・日本橋・銀座・新橋エリアにあるセレクトショップ、アンテナショップ、デパート、駅ビルから選びました。

- 手軽に地方の日本酒巡りを楽しめる、都内の施設7選

- 地方の日本酒巡りは、東京駅からスタート

- 日本橋から銀座までのエリアには、アンテナショップがずらり

- 最後は、酒場の集まる新橋で日本酒を堪能

- 日本酒に詳しくない場合、お店で買うときに「初心者である」と伝えた方が良い

- 旅をするとお酒を飲みたくなり、お酒を飲むと旅に出たくなる

日本酒を飲むために全国各地に出掛けては、酒と旅についてブログを書いているcongiro(コンヒーロ)といいます。

私が日本酒を好きになったのは、初めて手にした日本酒がそこそこおいしかったり、大学時代に飲ませてもらった高い日本酒で衝撃を受けたりと、幸いにして最初から日本酒に対するマイナスイメージがなかったことが大きいです。

当初はハマるまでに至らなかったのですが、その後、たまたま寄った酒屋で買った王祿(おうろく)酒造の「丈径(たけみち)」の圧倒的なおいしさにやられたり、村重酒造の「金冠黒松 協会八號(はちごう)酵母」で感じた今までにない暴れ馬のような味わいに出会ったりして、日本酒に魅了されていきました。日本酒を自由に楽しんでいる人たちとの出会いも、きっかけのひとつだったように思います。

そして「自分の知らない楽しい世界がこんなにもあったのか~!」と追求していたら、いつの間にか日本酒マニア扱いされるようになっていました。

これまでどれくらい日本酒を飲んできたかはハッキリとはわかりませんが、1年で大体365種類以上は飲んでいるので、実質毎日飲んでいることになる……のでしょうか? これまでに買った一升瓶の数は、約7年間で計1,000本ほどに上ります。

こうして、毎日のように「頑張った自分へのご褒美!」と日本酒を飲んでいる私ですが、今一番楽しいと感じているのは「旅をしながら日本酒を楽しむこと」です。

自然風景や建築物を堪能するために各駅停車の列車に乗り、降りた先に酒蔵・酒屋・酒場があればフラッと寄って、その地域にとっての日常的な酒(日常酒)を味わう。日常酒は普通酒・本醸造酒とも呼ばれるもので、よっぽどのことがない限り製造されている地域でしか購入できません。

旅先では隆盛を誇る観光地もあれば、既に失われた景色もあるかもしれません。「その土地土地で人々の営みがあり、そして日本酒があった」と、そこにしかない情景に思いを馳せながら飲む。このように、旅と日本酒が絡まるときが、自分にとって何よりのご褒美を感じる瞬間です。

手軽に地方の日本酒巡りを楽しめる、都内の施設7選

旅と絡めて日本酒の魅力を深堀りしている私ですが、残念ながらそこまで頻繁に旅行をすることはできません。なので、旅と日本酒を絡めた自分にとってのご褒美を味わいたくなったら、東京都内を街歩きしながら日本酒がおいしい施設を巡るという、プチトリップを楽しんでいます。

例えば、街歩きをするエリアを選び、どの都道府県にプチトリップしたいかを決めて、その目的地で製造されている日本酒を探すというテーマ。

あるいは、街歩きをするエリアで買った・飲んだ日本酒が製造されている地域を見て、全国を巡る旅人気分で「東京から北海道まで飛行機で行き、〇〇線から〇〇線に乗り継いで最初の蔵へ……そこから九州に移動して北陸経由で帰京……」と、脳内で酒蔵巡りをシミュレートするというテーマでいろいろなお店を巡るなど、楽しみ方はさまざまです。

今回は、私がよくやっている「都内を街歩きしながら、地方を巡るようにおいしい日本酒を楽しめる施設」を紹介したいと思います。場所は日比谷・日本橋・銀座・新橋と、徒歩で巡りやすく、各地のアンテナショップが多いエリアです。

酒蔵巡りをシミュレートする遊びは少しマニアック過ぎるかもしれませんが、「今日は〇〇県の日本酒を手に入れるぞ!」という軽いテーマでプチトリップする場合、今回紹介するエリアは、屈指の日本酒スポットになるのではないかと思います。これから日本酒を知っていきたい、飲んでいきたいという人に、少しでも日本酒の新しい魅力をお伝えできれば幸いです。

また、今回紹介する店はクレジットカードや電子マネー決済できるところが多いので、現金をあまり持ち歩かない私にとっても魅力的です。

<紹介する日本酒のお店>

・【1】 住吉酒販(東京ミッドタウン日比谷店)

・【2】まるごと高知

・【3】ひろしまブランドショップTAU

・【4】松屋銀座

・【5】いまでや銀座

・【6】立ち呑み 庫裏(くり)

・【7】信州おさけ村

地方の日本酒巡りは、東京駅からスタート

まずは、多くの旅行客が利用する東京駅からスタートしましょう。見応えのある建物が多いので、建築好きにもたまらない場所ではないでしょうか。

東京駅構内や隣接するビルには、実は日本酒を扱うお店が多く入店しています。デパ地下の酒売り場やセレクトショップなども充実しているので、東京駅周辺だけで日本酒のプチトリップを完結させることも可能です。

東京駅エリアの建造物を眺めつつ、ちょっとした観光気分を味わいながら、日比谷方面へ向かいます。

【1】住吉酒販(東京ミッドタウン日比谷店)

東京ミッドタウンで展開する「住吉酒販」は、日本酒と、日本酒を楽しむためのアイテムを取りそろえたセレクトショップです。本店は福岡・博多にあり、お店を通して「現代人の生活に、どうやって楽しくおしゃれに日本酒を組み込んでいくか」という提案をしています。

日比谷店は、本店に比べるとラインアップを絞っているため、どのように日本酒を楽しんでほしいか、というお店の伝えたいことがより明確になっています。置いてあるお酒のひとつひとつに「どのような食べ物と合うのか?」を示したペアリングチャート表があるので、それを見ながらお酒を選ぶと楽しいですよ。日本酒に対してまだこだわりがない方におすすめしたいお店です。都内のほかの店と比べれば、九州の銘柄が多く置いてあるので、店に足を踏み入れると、九州に住んでいたときのことを思い出します。

また、こちらの角打ちコーナー(買ったお酒をそのまま店内で飲める場所)は、金券代わりに花札を使っていたり、日本酒とのマッチングを前提とした食べ物が出てきたり、これから日本酒を始めたいという方でも気兼ねなく利用できる雰囲気がとても楽しいので、ぜひ体験してもらいたいですね。

|

|

|

日本橋から銀座までのエリアには、アンテナショップがずらり

次は日本橋方面へ行ってみましょう。日本橋は、建築物が見どころだらけで飽きません。デパート群もとにかく格好良くて、近代建築の宝庫ですね。獅子や麒麟をあしらった有名な燈柱も見どころです。

そしてこのエリアから、全国各地のアンテナショップがちらほらと出てきます。「日本酒もその地域のことも知りたい!」というときは、アンテナショップがおすすめです。都内だと、丸の内・日本橋・銀座・新橋エリアに全国各地のアンテナショップが集中しており、ほとんどのお店でその地域の日本酒を購入することができます。

アンテナショップでは、ネットにはほとんど出てこないレベルのニッチな観光スポットの情報にも出会えることがあるので、すごく重宝しますよ! ご自身の出身地の日本酒を探したいときは真っ先にアンテナショップに行くのがいいと思います。

日本橋を抜けて、銀座にたどり着きました。目抜き通り(中央通り)は土日祝の昼から夕方にかけて歩行者天国になるので、のんびりと街歩きを堪能できます。また、銀座はアンテナショップ・セレクトショップ・デパ地下が入り乱れるエリアになるので、私にとっては日本酒天国でもあります。休日の銀座の昼は、まさに天国。

ここからは、日本橋から銀座までのエリアで楽しめる日本酒のお店をいくつか紹介したいと思います。

【2】まるごと高知

「まるごと高知」は、高知県のアンテナショップです。3フロアで展開しているうち、地下はほぼ酒専用スペースになっており、高知県内でもなかなか見ないような現地の日本酒を手に入れることができます。とにかく酒にものすごく力の入った、アンテナショップの代表と言えるでしょう。

私も高知には幾度となく足を運んでいますが、高知の日本酒の方向性は近年大きな変化を遂げており、かつての淡麗辛口一筋だったときに比べると、華やかな味わいのものが増えています。特にフレッシュでフルーティーなものを好む方は「高知のアンテナショップから日本酒を始めてみる」というのも面白いと思います。

有料で試飲できる立ち飲みスペースもあるので、味を確かめてから買えるのがポイント。セレクトショップやアンテナショップでは、こうした有料試飲を行っている店が多いので、ぜひ立ち寄って楽しんでいただきたいです。用意されている日本酒も流行のものが比較的多いので、最新情報を仕入れるという意味でも、有料試飲はおすすめです。

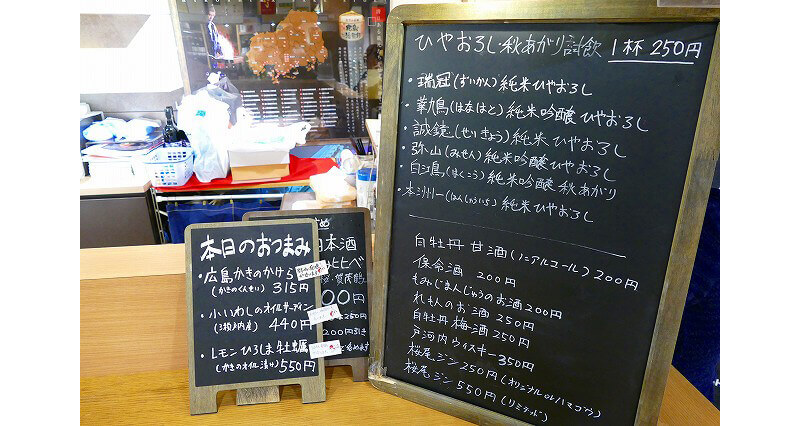

【3】ひろしまブランドショップTAU

先に紹介した「まるごと高知」から歩いて3分ほどの距離にある広島県のアンテナショップ「ひろしまブランドショップTAU」も、圧倒的な商品の数が魅力です。広島県内でもこれだけの品ぞろえの店はないような気がします。こちらも有料試飲の立ち飲みスペースがあるので、厳選された日本酒のいくつかを試飲することが可能です。

有料試飲のラインアップには、日本酒以外のものもあるため、それらを同時に注文して交互に飲みながら味の変化をつけるのも楽しいと思います。特に「保命酒(ほうめいしゅ)」といわれる広島県福山市名産の生薬を含む、甘みたっぷりのリキュールはおすすめ。日本酒とのマッチングが面白いので、ぜひ両方注文して試してほしいですね。寿命が伸びそうな味わいに、ついつい笑いが出ますよ。

このほか、日本酒を豊富に取り扱いつつ有料試飲を展開しているアンテナショップとしておすすめなのは、滋賀県のアンテナショップ「ここ滋賀」と、富山県のアンテナショップ「日本橋とやま館」。いずれも日本橋エリアにあります。

ほかのアンテナショップでも日本酒を豊富に取りそろえているお店はあるので、各地の日本酒とおつまみと観光パンフレットを目当てに訪れると面白いですよ! その地域の酒とつまみを楽しみながら、観光パンフレットを眺めて「次の旅先はどこにしようかな?」と悩む時間は至福です。

【4】松屋銀座

「松屋銀座」は、大手酒造・準大手酒造をメインに取り扱うのが一般的なデパートにしては比較的珍しく、中規模酒造・小規模酒造の日本酒も取り扱っているため、かなり攻めたラインアップで面白いです。

また、こちらはデパートとしては珍しく、店内にバー「和酒BAR AEL」を併設しています。老舗のデパートですが、新しいものを積極的に取り入れようとするところが魅力的です。

このときは山形の「出羽桜」をいただきました。デパートは、なんといっても接客が上手なので、日本酒に詳しくない方にもぴったり。専門性が高い酒屋に入るのはちょっと気後れしてしまう……という方はまずデパートへ行って、店員さんと相談しながら気になる日本酒を手に入れてみてはいかがでしょうか。

このエリアには、ほかにも銀座三越や日本橋高島屋などのデパートがあるので、ぜひそれぞれの酒販コーナーに寄ってみてください。土日祝などは、蔵元を呼んで簡単な試飲会をやっていることも多く、気軽にフラッと立ち寄って吟味すると良いと思います。

【5】いまでや銀座

「いまでや銀座」は、商業施設「GINZA SIX」に入っている日本酒のセレクトショップです。定期的に生産者を招いての初心者・中級者向けセミナーやイベントを行っていたり、話題の日本酒も率先して入荷したりと、流行にも敏感であることが特徴です。

各スタッフが酒蔵の事情にも詳しく、日本酒の造りなどの専門的な話にも通じており、接客も従来の酒屋というよりはコンシェルジュ的な印象があります。こうしたおもてなしや、統一感のあるシックな色合いの店舗からは、銀座らしい格好良さを感じますね。

こちらも有料試飲コーナーがあり、店員さんと相談をしながら日本酒を選ぶことができます。圧倒的な商品力と知識を兼ね備えたお店ですので、通い詰めると長い付き合いになるかもしれません。

セレクトショップの強みは、インパクトのある味わいの日本酒に比較的特化しているところ。パーティーなどに持っていくと喜ばれる1本を探したいときは、強い味方になってくれると思います。

いまでや銀座をはじめ、記事の最初に紹介したセレクトショップの住吉酒販も本拠地は東京以外なので(「住吉酒販」博多、「いまでや」千葉)それぞれの取り扱い銘柄に地域性が若干出ています。そこに着目して日本酒を選んでみるのも面白いかもしれません。

また、セレクトショップで売っている日本酒は、その酒蔵の地元では取り扱っていないことが意外と多いです。セレクトショップだけでなく、蔵の地元にも旅行して日本酒を購入し、飲み比べをするというちょっとマニアックな遊び方もあるかと思います。

銀座エリアには、ほかにも「銀座君嶋屋」や「たつみ清酒堂」など、現代的かつ個性的な日本酒のセレクトショップが増えています。いずれも有料の立ち飲みコーナーがあり、定番から新進気鋭までさまざまな日本酒に出会える機会が多いので、これから日本酒を始めたいという方にもおすすめしたいです。

最後は、酒場の集まる新橋で日本酒を堪能

日本酒プチトリップの締めくくりは、新橋駅前ビルとしましょう。

今どきのオシャレな店からトラディショナルな赤ちょうちん系の店、または熟成酒だけを扱うマニアックな店など、とにかく多種多様な酒場がそろっています。酒好きの方にも、これから日本酒を始めてみたいという方にもおすすめです。

多くの酒場で構成されたダンジョンのような内部は、さながら魔窟。駅直結なので、行きやすさもポイントが高いですね。

こちらでは、私のお気に入りの2店を紹介します。

【6】立ち呑み 庫裏(くり)

「立ち呑み 庫裏」は、現在の日本酒最前線みたいな銘柄からトラディショナルな日本酒まで、幅広い種類をリーズナブルに楽しめる名店として有名です。

何を選んでいいかわからなくても、酒3品+肴2品を1,000円で楽しめる「店主おまかせセット」があるので、初めての方はこちらを注文すると安心です。「フルーティーなものが好み!」とか「どっしりしたお酒がいい!」など、簡単な注文であればその中から3品選んでくれますので、伝えてみるといいですよ!

この店の魅力は、なんと言っても距離感の近さ。女将さんやイベントで来ていた酒造の方だけでなく、隣同士のお客さんとも会話が始まることが多く、軽く1杯のつもりが2杯も3杯も……となっていることがよくあります。

このお店で扱っているお酒を一通り知るようになった頃には、かなり日本酒に詳しくなっているとは思いますが、日本酒の知識にとらわれることなく楽しく飲めるのが良いですね。

【7】信州おさけ村

「信州おさけ村」は、長野県の食材のみ扱っている立ち飲み酒場です。

特徴はなんと言っても、長野県のほとんどの蔵元の日本酒が置いてあるという圧巻の品ぞろえ! 長野県産の漬物や燻製品や発酵食品などのおつまみと、同価格帯の日本酒から3種を選んでお得に楽しめる「自分で作る日本酒三品セット」をはじめ、地域ごとの味が楽しめる「地域別セット」などを、リーズナブルに楽しめるのが良いですね。長野を旅しているような気分を味わえます。

スタッフの方に「甘いお酒が飲みたいです!」「フルーティーなお酒でおすすめはありますか?」などと伝えると、希望に合うものを選んでくれます。店内には直売所もあり、飲んで気に入った日本酒をそのまま買うこともできますよ。

おつまみは一品100円台からそろっていて、なめ茸や野沢菜や味噌などをつまみながら「今度はどの地域のお酒を飲もうかな?」と考えたり、風味の方向性からお酒を選んだりする楽しみがありますね。同じ県内のお酒でどういう違いがあるのかを楽しむのも面白いですよ!

日本酒に詳しくない場合、お店で買うときに「初心者である」と伝えた方が良い

お店の紹介に続いて、次は私なりの「日本酒の買い方」を紹介します。

住吉酒販やいまでや銀座のようなセレクトショップは、要するに酒屋なのですが、近年は「(現代人の食生活を考慮して)どのようなシーンで日本酒を飲むか」というライフスタイル込みの提案をしつつ、日本酒だけでなく、それに合うような食べ物や酒器などのアイテムを厳選して取りそろえる店が増えています。

また、多くの人の嗜好に沿うようあらゆる方向性の日本酒があり、スタッフも日本酒のエキスパートぞろいなので、飲みたいシーンに合わせた「ここぞというときの1本!」を選びたいときに伺うのがおすすめです。専門性を強化しつつ、クローズドな雰囲気を出さない努力をしているため、ライトユーザーでも利用しやすいよう考えられています。

そして、日本酒を買う際、日本酒に詳しくない場合は「初心者である」ということは伝えた方が良いかもしれません。なぜなら、酒屋の多くは「今まで日本酒に興味を持たなかった人が、興味を持ってくれてうれしい」と感じているので、それを伝えるとより親身になって教えてくれることが多いからです。

また、チャレンジ精神が旺盛な方には、あえて一切の情報を仕入れずに「日本酒のジャケ買い」を試してほしいですね。

見た目から得られる情報は(例外はあるにせよ)正しい可能性が高いので、日本酒に詳しくなくても、「これが良い」と思った直感を信じてもいいと思うのです。実際に飲んでみて、そのときは「好みの味ではなかったな……」と思ったものが、日本酒に慣れていくにつれて、数年後には「自分が大好きな最高の1本!」になっていることも結構あります。

日本酒は四合瓶(720ml)と一升瓶(1800ml)があるので、一般的な冷蔵庫に入れやすいという意味では、まず四合瓶(720ml)を買うことをおすすめします。もちろん、もっと小さいサイズの商品もありますが、銘柄の選択肢が極端に減ります。

値段はものによりけりですが、四合瓶で1,000~2,000円前後、一升瓶で2,000~4,000円前後くらいが一般的です。

そして、これは日本酒選びの難しいところなのですが、値段と味は必ずしも比例しません。どちらかといえば、手間の掛かり方や蔵の方針で金額が決まります。なので「安いからおいしくない」「高ければおいしい」というのが、一概には成立しないのです。

そのために、安定した商品構成と専門知識を持った店員のいる、デパートを始めとするセレクトショップなどの専門店を利用した方が、最も効率良く、かつ好みの日本酒に出会える確率を高められるのではないかと思います。

また、行ったお店に「初心者向け」と「上級者向け」の日本酒があったら、それぞれをぜひ試していただきたい。そうすれば、何が初心者向けで何が上級者向けなのか、その味の違いがわかると思うのです。

実際のところ、最初から上級者向けといわれている日本酒を好む初心者もいれば、初心者向けのくくりに入っている日本酒ばかり飲んでいる上級者もいます。なので、初心者向けや上級者向けという区分けを気にせず、興味を持ったお酒を楽しむのが一番良いと思います。その方が、面白い日本酒に出会えるかもしれませんよ。

特に、最初に買った1本は思い入れの深いものになるはずです。仲の良い人と一緒に日本酒を買いに出掛け、あーでもないこーでもないと言いながら気に入った1本を選ぶ。そうすると、味だけでなく選ぶ行為そのものが日本酒を楽しむ大きな要素となり、さらに忘れられない1本になること請け合いです。

そして、日本酒に興味を持ったら、話題を共有してさらに日本酒の世界を広げてほしいのです。

なお、保存方法はあまり神経質になる必要はないのですが、冷蔵庫に入れておく方が、味の変化が少なくて安心です。家庭用の冷蔵庫に限定して言うならば、0度設定のあるチルドルームで保管しておくと、味の変化が最も抑えられます。

旅をするとお酒を飲みたくなり、お酒を飲むと旅に出たくなる

日本酒のおいしさだけを追求するのではなく、その日本酒が作られた土地のことも知ることで、味を楽しむ以外の喜びも見出だせるようになり、楽しさが格段に増します。

特に旅行・街歩きと日本酒は親和性が高いと思っているので、皆さまにもこうした楽しみ方をぜひ体験していただきたいです。

そして、街歩きをすると本格的な旅行がしたくなり、旅をすればお酒が飲みたくなり、お酒を飲めば旅行をしたくなる……という、尽きることのない日本酒旅行のループが完成します。私にとっては、このループを楽しむことが、何よりのご褒美なのです。

これから日本酒を楽しみたいと思っている皆さんにとって、この提案が参考になったのなら幸いです。それでは、良い日本酒ライフを!

この記事をチェックした人におすすめの記事 |

|

|

|

※本著者は楽天カード株式会社の委託を受け、本コンテンツを作成しております。